-

-

我实验室“全球变暖改变四季长度”研究成果引发国际社会关注近期,美国地球物理学会(AGU)发布新闻,介绍了我实验室地球系统模式创新团队首席科学家董文杰教授、核心成员张邦林研究员与其它研究者合作发表在Geophysical Research Letters上的研究论文。该研究表明,由于全球变暖,春天和夏天开始得更早,秋天和冬天开始得更晚。这使得夏季变得越来越长、越来越热,而冬季则变得越来越短、越来越暖;这种季节变化在地中海地区和青藏高原尤为显著。按照气候模式未来情景模拟,若不采取措施缓解气候变化,到本世纪末,北半球中纬度地区的夏季可长达近2021.04.19

-

-

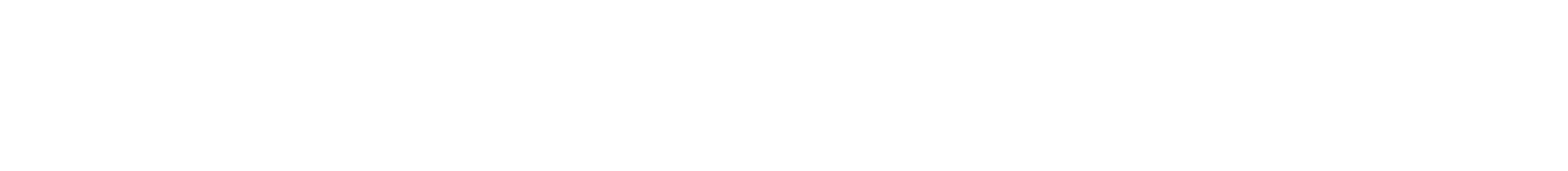

深海生命与生态过程创新团队在南海珊瑚礁海山区多氯联苯(PCBs)的环境分布和行为归趋研究方面取得新进展珊瑚礁海山靠近近海,会长期暴露于大气的人为影响因素之中,其影响因素及变化特征是我实验室深海生命与生态过程创新团队的标志性研究成果之一。 多氯联苯(PCBs)是一类典型的持久性有机污染物,因其具有持久性、长距离迁移性、生物累积性以及难降解性而受到世界各国的关注。2001年《斯德哥尔摩公约》将PCBs列入首批12种持久性有机污染物并加以控制。我国于1974年开始停止生产PCBs,但因其特殊的性质,这些化合物仍然在大气、土壤、水体、生物体等环境中普遍存在,并且经过进一步的2021.04.09

-

-

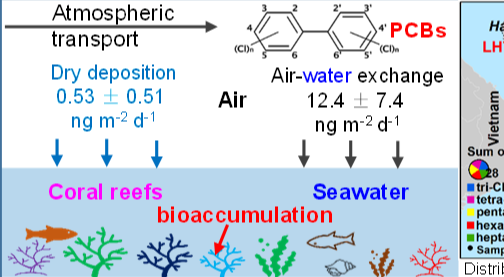

海洋生命过程与生物资源利用创新团队设计新型深海原位长期实验装置——群落发生器深海热液、冷泉等典型生物圈已成为探索生命起源、地球环境演变与生物进化的研究热点。然而对于这些深海典型生物圈的形成机制,目前却知之甚少。生物群落的形成是生物圈形成的基础,而能量是驱动生物群落形成的第一要素。在深海中缺乏太阳能,推测还原性气体可能作为能量支持了深海生态系统生物群落的生存,但一直以来,这一推论缺少直接有力的证据。 为佐证这一推论,我实验室海洋生命过程与生物资源利用创新团队采用“深海原位人工诱导培养观测”的新思路,创新设计2021.04.01

-

-

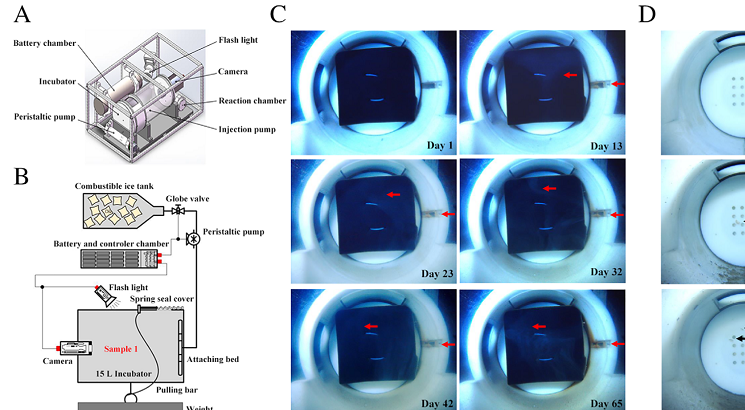

海洋-陆地-大气相互作用与全球效应创新团队在子流域/河段尺度逐一识别历史洪水事件并重建自然洪水事件库洪水作为世界上最主要的自然灾害之一,分布广泛且破坏力强,约占全球所有自然灾害的三分之一。建立一个能完整反映特定流域过去洪水发生发展情况的洪水事件数据库是进行水文气候灾害研究以及未来洪水变化预估的重要基础。然而,目前大部分全球洪水事件库的资料来源较为单一,主要为政府及非政府机构的工作报告、新闻报道、水文站点观测数据以及遥感数据等,这往往会遗漏很多看似影响较小的洪水事件,导致洪水事件数据库在时间和空间上记录均不完整。尽管洪水的发生具有明显的2021.03.30

-

-

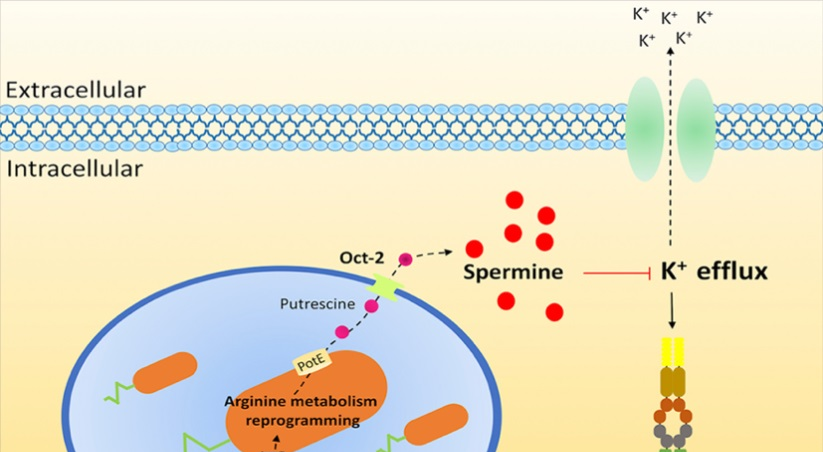

海洋生命过程与生物资源利用创新团队揭示水产养殖重要病原杀鱼爱德华氏菌与巨噬细胞互作的分子机制在病原与宿主竞争进化的过程中,解析病原菌如何逃避或抑制宿主的先天免疫反应、干扰宿主各种生理过程等机制,从而提高其寄生适合度、定植能力和传播能力,是阐明细菌感染致病机制的关键。炎症小体是一种细胞质内存在的多蛋白复合物,负责激活炎症反应,在先天免疫和炎症相关的疾病发生过程中具有重要作用。其中,NLRP3炎症小体是宿主固有免疫的重要组成,在机体应对病原体感染过程中扮演着重要角色,能够通过激发caspase-1的活化,在天然免疫防御的过程中促进细胞因子白细胞介素12021.03.30

-

-

海洋生命过程与生物资源利用创新团队揭示污泥厌氧消化系统中微生物细胞物质消化效率及其关键功能种群据统计,全球每年废水处理量超过3000亿吨,由此产生的剩余活性污泥(WAS)量也与日俱增。污泥厌氧消化是WAS进行减量化、卫生化至关重要的途径。然而,关于WAS的重要组分(微生物细胞和胞外聚合物/EPS)在污泥厌氧消化过程中的消化效率研究尚不清晰,污泥中微生物细胞大分子消化涉及的关键功能种群信息亦仍有待阐明。 我实验室海洋生命过程与生物资源利用创新团队利用去除EPS后的大肠杆菌模拟了WAS中微生物细胞组分。该研究设置了4个进料不同的厌氧消化反应器(图1),探究污泥2021.03.29

-

-

极地海洋与气候变化创新团队提出利用阴影精确估算南极冰山出水高度的方法冰山是由漂浮冰架和冰舌的崩解或现有冰山的破碎形成。从冰山流入南大洋的淡水影响海洋深层水的形成,在全球气候变化中起着重要作用。相较于对冰架系统的观测和研究,冰山研究工作零散,其中冰山的观测数据缺失,尤其是冰厚观测数据的时空覆盖率稀疏,使得南大洋冰山输送的冰量估算存在着较大不确定性。 冰山出水高度是测量冰山厚度、进而估算冰山体积的一个重要几何参数。我实验室极地海洋与气候变化创新团队首次利用Landsat-8(美国陆地卫星计划的第八颗卫星)全色影像上的阴2021.03.29

-

-

环南海地质过程与灾害响应创新团队在对非弹性地震形变的普遍性及震害评估意义方面研究取得重要进展弹性回跳是地震学领域经典的地震模型之一。随着空间观测技术的发展,越来越多的高分辨率同震形变场揭示出同震破裂中可能广泛存在非弹性形变过程。近日,我实验室环南海地质过程与灾害响应创新团队研究指出:破坏型浅源地震在断层周边有限范围内通常伴有显著的非弹性形变过程,该过程很可能是控制地震破裂向地表传播的重要机制之一。基于此重要机制,研究者通过对2019年加州地震序列的地表形变进行进一步研究,获得了新的认识和成果。 基于团队自主研发的干涉处理自动2021.03.26